共通教育

「インターンシップ実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ」「プロジェクト実践Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ」単位認定について

単位認定型就業体験の流れ

単位認定型就業体験に参加を希望する際は、必ず事前講座を受講します(認定単位:インターンシップ実習Ⅰ)。その後事業所での実習に参加し、事後研修・報告会への参加を経て、単位認定されます(認定単位:「インターンシップ実習Ⅱ•Ⅲ•Ⅳ」または「プロジェクト実践Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ」)。

事前講座科目「インターンシップ実習Ⅰ」について

1.概要

就業体験への参加を念頭に、社会人としての基礎的な考え方やスキルを身につけるための講座です。就業体験への参加にとどまらず、広く社会的活動に参加するにあたって役に立つ考え方やスキルについて学びますので、就業体験に参加するかどうか迷っている場合や、就職活動等に向けて基礎的な学習をしておきたい場合でも参加が可能です。

各学期に説明会が開催されますので、開催案内を確認の上参加してください。また、成績評価が「認定」として単位付与される科目であるため、履修単位制限の対象外となります。

2.対象学年

1年生、2年生、3年生、4年生

3.単位認定要件

講座へ出席し、定められた課題を全て提出した場合、共通教育科目キャリア展開系科目「インターンシップ実習Ⅰ」の単位を認定します。単位認定は原則として講座参加の翌学期において行います。

(1)認定単位数

1単位(インターンシップ実習Ⅰ)

インターンシップ実習Ⅱ・Ⅲ・Ⅳについて

1.概要

学生がその仕事に就く能力が自らに備わっているかどうか(自らがその仕事で通用するかどうか)を見極めることを目的に、自らの専攻を含む関心分野や将来のキャリアに関連した就業体験(企業等の実務を経験すること)を行う活動です。

2.対象学年

3年生、4年生

3.単位認定

(1)の要件をすべて満たす場合、(2)に従って共通教育科目キャリア展開系科目「インターンシップ実習Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ」の単位を認定します。単位認定は、原則として実習の翌学期に行います。

(1)要件

- ①「インターンシップ実習Ⅰ」の単位を修得(見込み含む)すること。

- ②本学が定めるガイドラインに則った、学習効果を期待できる実習プログラムであること(大学が紹介するプログラム以外の場合は、窓口にて事前に相談すること)。

- ③事後の全研修等に出席し、定められた課題を提出すること。

- ④原則として、10日間(30時間)以上の連続性のある実習時間が確保されていること。

※時間数は休憩時間を除きます。 - ⑤実習日誌(様式は大学指定のもの以外も可)を提出すること。

- ⑥実習後に実施される成果報告会において発表資料を提出すること。

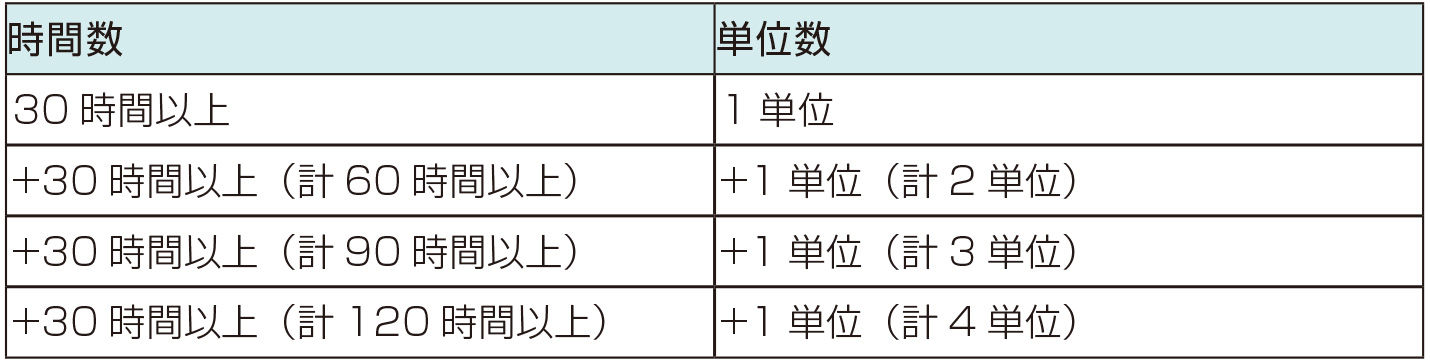

(2)認定単位数

下表の通り、実習時間に基づいた単位数を認定します。

プロジェクト実践(実習タイプ)について

1.概要

学生が自らのキャリア(職業観・就業観)を涵養する、あるいは自身の基礎的・汎用的能力を把握することを目的に行う就業体験を伴う活動です。

2.対象学年

1年生、2年生、3年生、4年生

3.単位認定要件

インターンシップ実習の単位認定要件が準用され、共通教育科目キャリア展開系科目「プロジェクト実践Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ」の単位が認定されます。

プロジェクト実践(プロジェクトタイプ)について

1.概要

学生が自身の基礎的・汎用的能力を把握し、涵養することを目的に、地域社会や企業・団体などと協働して行う、「社会有為」「協働性」「発信性」を備えたプロジェクト活動です。

2.対象学年

1年生、2年生、3年生、4年生

3.単位認定要件

(1)及び (2)の条件をすべて満たす場合、(3)に従って共通教育科目キャリア展開系科目「プロジェクト実践Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ」の単位が認定されます。単位認定は成果物提出の翌学期において行います。

(1)内容

- ①本学専任教員が実施するプロジェクトであること。

- ②30時間以上の連続性のある活動時間が確保されていること。

※時間数は休憩時間を除きます。

(2)成果物

- ①プロジェクト活動記録を提出すること。

- ②担当教員が定める課題を提出すること。

- ③活動後に実施される成果報告会において発表資料を提出すること。

(3)認定単位数

1プロジェクト(30時間以上)の活動に対して、1単位を認定します。

※プロジェクト実践(実習タイプ)とプロジェクト実践(プロジェクトタイプ)は同じ科目において単位認定を行います。両者を合わせて4単位まで認定が可能です。

「交換留学Ⅰ・短期海外セミナー」単位認定について

交換留学制度(交換留学Ⅰ)

学内選抜を経て交換留学生に選ばれると、本学と学生交換協定を締結している海外の大学へ本学に籍を置いたまま留学することができます。

留学中も本学の授業料は必要です。ただし留学先大学の授業料は免除(一部附属語学教育機関は有料)され、一定の条件を満たした学生は、本学より奨励金支給等経済的な支援が受けられます。

毎年、翌年度の交換留学に関する説明会が実施されます。

認定単位:4 単位

応募資格:学力、人物共に優秀で交換留学の目的を理解し、本学の国際交流に貢献できること。

修得単位数や成績要件の他、留学先ごとに異なる語学要件があります。詳細は募集要項で確認してください。

応募方法:国際連携企画課主催の募集説明会に出席し、その後、必要書類を提出してください。詳細は、OIDAIアプリ>お知らせで発表します。

【中期留学】

渡航先:オーストラリア、アメリカ、カナダ、中国、タイ、イギリス、韓国、オランダ、ドイツ、台湾、スペイン、チェコ、ベトナム

期 間:約3ヶ月~6ヶ月(留学先によって異なる)

【長期留学】

渡航先:アメリカ

期 間:約9ヶ月

短期海外セミナー

語学研修をはじめ、文化や経済、歴史等を学ぶ短期留学プログラムです。

渡航先:年度ごとによって異なりますので、Student Supportへご確認ください。

期 間:約1~4週間

単位認定:2単位

応募方法:募集説明会に出席し、その後、必要書類を提出してください。詳細は、OIDAIアプリ>お知らせで発表します。

その他留学制度について

認定留学制度

留学するに足る一定の単位を修得した学生に限り、あらかじめ学内の審査・許可を受けた上で、自分が選んだ留学先で修学することができる制度です。

認定留学の期間は最長で1年間とし、2学期までは留学期間も本学の在学期間に算入しますので、休学することなく留学ができます。

認定留学奨学金制度があり、一定の条件を満たした学生は、所定の審査を経たのち、当該学期にかかる授業料相当額を上限として奨学金を受給することができます。また帰国後、留学先で修得した単位の認定を願い出ることができます。

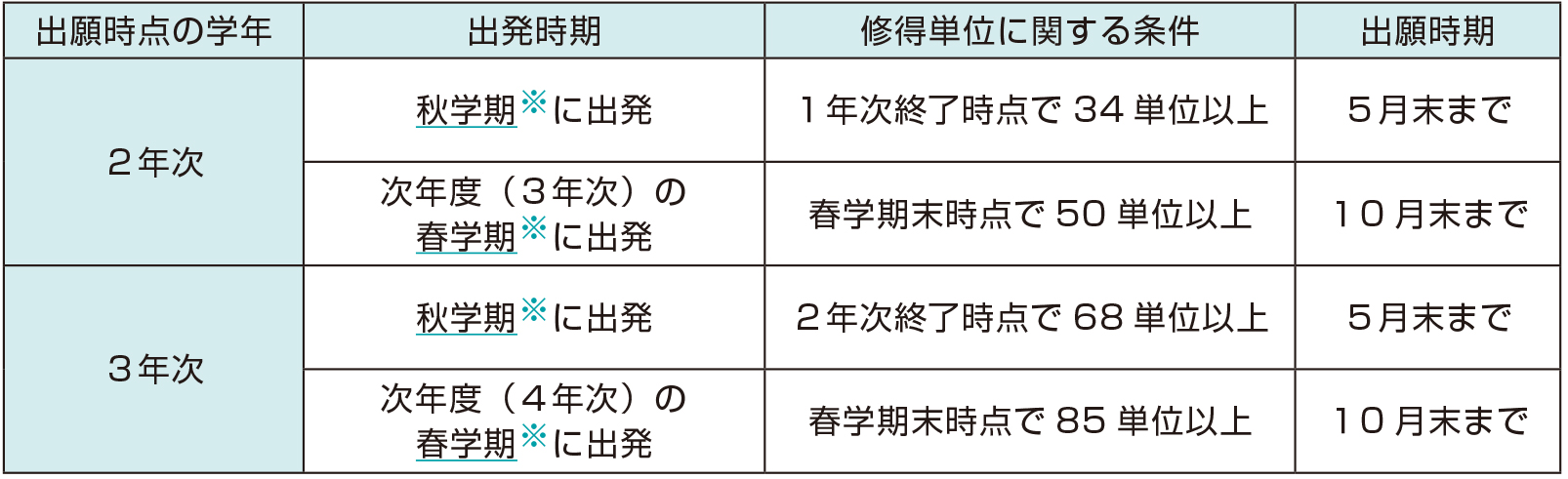

申請資格・出願時期:出発する時期により異なります。(下記の表参照)

※出発時期は留学先機関の学年暦による

※休学期間のある学生については別途協議する

単位認定:最大60単位

※認定対象科目は、原則として学科科目および共通教育科目です。留学先で修得した単位全てが認定されるとは限りません。

申請方法:まずはStudent Supportへ相談し、認定留学に関する詳しい説明を受けてください。

について

留学に興味はあるけれど、どのように手続きを進めたら良いのか分からない、自分に合った留学先・留学方法について相談したい等、海外留学について疑問や質問がある場合は、Student Supportを訪ねてください。海外留学と希望する様々な相談に対応しています。

また、大学では留学以外にも様々な国際交流の機会を学生のみなさんに提供しています。詳細は、大学ホームページやOIDAIアプリ>お知らせに掲示しますので、積極的に参加してください。

放送大学の科目及び資格・検定試験で一定以上の成績を修めた場合

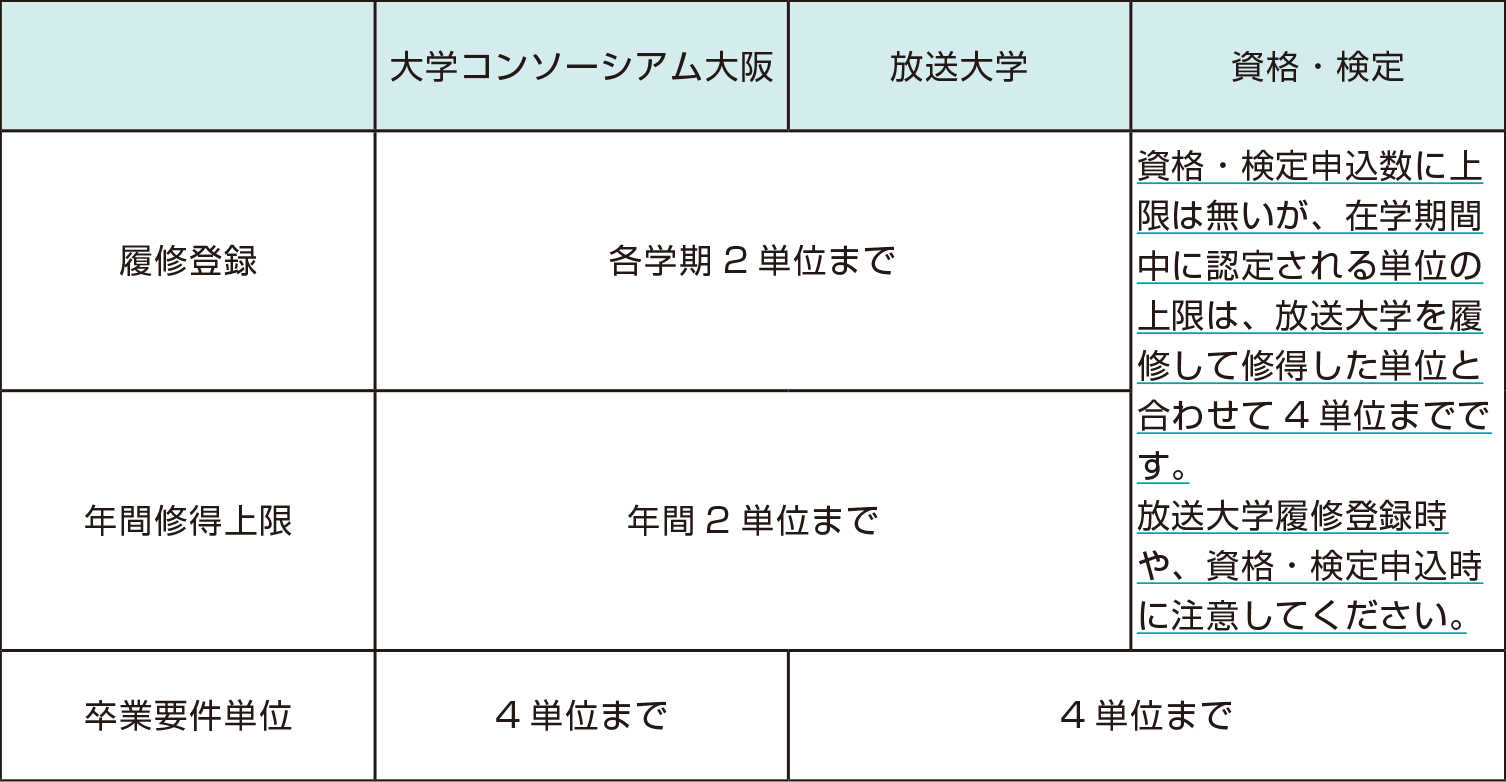

大学で履修した科目を修得する以外に、放送大学の科目を修得した場合や、資格・検定試験で一定以上の成績を修めた場合、共通教育科目の単位として認定され、あわせて最大4単位を上限に卒業要件単位として認められます。

【特徴】

- 放送大学の科目及び資格・検定試験で一定以上の成績を修めた場合に認められる単位はに含まれません。

- 放送大学の科目を履修するには、本学の履修登録とは別の手続きが必要です。なお、各学期の履修の上限は、後述の大学コンソーシアム大阪単位互換協定の科目と合わせて年間2単位までとなります。

- 放送大学にて実施される単位認定試験を受験して合格した場合に、本学の共通教育科目の単位として認定されます。放送大学の単位が認められるのは、後述の大学コンソーシアム大阪単位互換とあわせて年間2単位までとなります。資格検定については、1年間に認められる単位の上限はありませんが、放送大学と資格検定の認定単位はあわせて4単位が最大です。

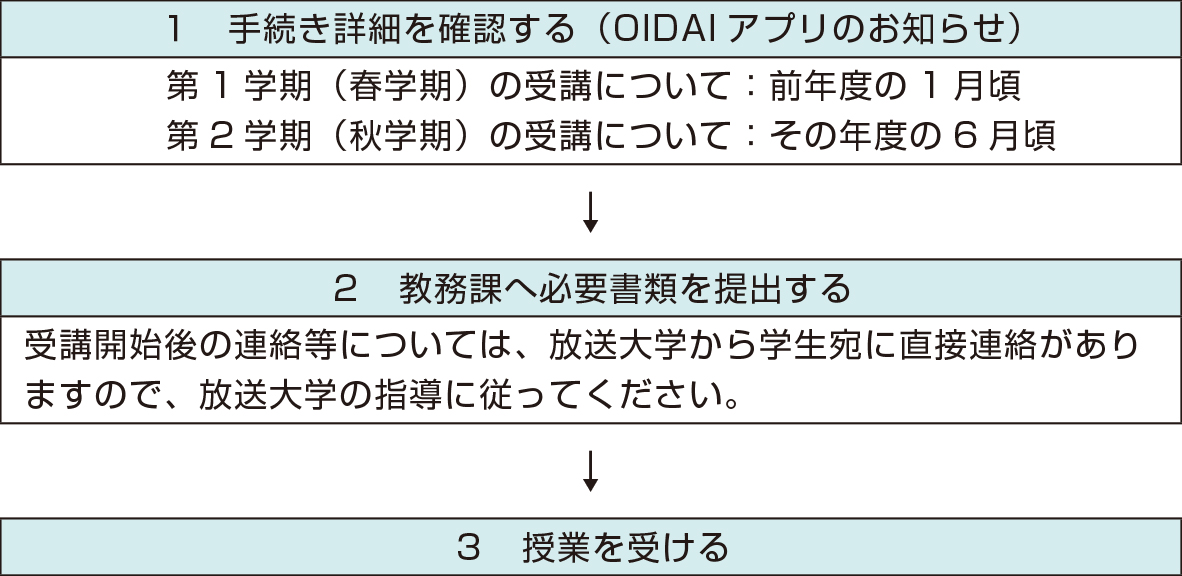

放送大学

本学と放送大学は単位互換協定を結んでおり、放送大学の提供するテレビ・ラジオ・インターネットによる学習にて修得した単位を認定します。放送大学の科目を受講するには、所定の手続きを行う必要があります。詳細についてはOIDAIアプリ>お知らせにてお知らせします。放送大学の授業は、第1学期(4月~7月)、第2学期(10月~1月)に実施され、本学では第1学期を春学期、第2学期を秋学期として扱います。

【1】受講手続きについて

【2】単位認定について

放送大学にて実施される単位認定試験を受験し合格した場合、本学の単位として(共通教育科目)認定されます。なお、各学期の単位認定の上限は、後述の大学コンソーシアム大阪単位互換協定と合わせて年間2単位までとなります。

受講した学期の成績発表以降に CAMPUS SQUARE にて単位が認定されていることを確認してください。

資格・検定

指定された資格・検定について、本学入学後に、定められた基準以上の成績を修めた場合に、単位を認定します。単位修得を目指す学生は、春学期及び秋学期の開始時のいずれかの期間に、事前に登録手続きを行う必要があります。詳細については学期開始前(1~2週間前予定)にOIDAIアプリ>お知らせにてお知らせします。手続きをせずに資格・検定試験の基準を満たしても単位認定は行いませんので、注意してください。ただし、本学在籍中に取得した資格・検定科目であれば、登録手続きを行うことで、次年度以降に単位が認定されます。

【1】登録手続きについて

| 1 手続き詳細を確認する(OIDAIアプリのお知らせ) |

|---|

| 春学期:4月上旬 秋学期:9月下旬 |

| 2 資格・検定科目の事前申請手続きをする |

|---|

| 春学期:4月中旬 秋学期:10月上旬 |

| 3 資格・検定認定機関が発行する証明書類を提出する |

|---|

【2】単位認定について

各資格・検定の認定単位数は 2単位です。証明書類の提出の時期によって、単位認定される学期が異なります。詳しくは要項を確認してください。成績については、各学期の成績発表以降に CAMPUS SQUARE にて単位が認定されていることを確認してください。

【3】認定される資格・検定および等級

※ 2025年度4月1日現在| 検定試験名称 | 認定基準 | 認定科目群/科目名 | 認定単位数 | 対象学部 | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|

| 実用英語技能検定 | 1級 | 共通教育科目 ファウンデーション科目群 |

2単位 | 全学部 | CBT受験により合格した場合も含む。 |

| 準1級 | 2単位 | ||||

| TOEIC® Listening & Reading Test |

945以上 | 共通教育科目 ファウンデーション科目群 |

2単位 | IPテストスコアも同等に扱う。 ただし、オンライン試験は除く。 |

|

| 785~940 | 2単位 | ||||

| 550~780 | 2単位 | ||||

| TOEIC® Speaking & Writing Tests |

360以上 | 共通教育科目 ファウンデーション科目群 |

2単位 | ||

| 310~350 | 2単位 | ||||

| 240~300 | 2単位 | ||||

| TOEFL iBT® | 95~120 | 共通教育科目 ファウンデーション科目群 |

2単位 | ||

| 72~94 | 2単位 | ||||

| 42~71 | 2単位 | ||||

| IELTS(TM) | 8.5~9.0 | 共通教育科目 ファウンデーション科目群 |

2単位 | ||

| 7.0~8.0 | 2単位 | ||||

| 5.5~6.5 | 2単位 | ||||

| 4.0~5.0 | 2単位 | ||||

| 中国語検定 | 1級 | 共通教育科目 ファウンデーション科目群 |

2単位 | ||

| 準1級 | 2単位 | ||||

| 2級 | 2単位 | ||||

| 3級 | 2単位 | ||||

| 4級 | 2単位 | ||||

| 漢語水平考試(HSK) 筆記試験 |

6級 | 共通教育科目 ファウンデーション科目群 |

2単位 | ||

| 5級 | 2単位 | ||||

| 4級 | 2単位 | ||||

| 3級 | 2単位 | ||||

| 2級 | 2単位 | ||||

| 漢語水平考試(HSK) 口頭試験 |

高級 | 共通教育科目 ファウンデーション科目群 |

2単位 | ||

| 中級 | 2単位 | ||||

| 初級 | 2単位 | ||||

| ドイツ語技能検定 | 1級 | 共通教育科目 ファウンデーション科目群 |

2単位 | ||

| 準1級 | 2単位 | ||||

| 2級 | 2単位 | ||||

| 3級 | 2単位 | ||||

| 実用フランス語技能検定 | 1級 | 共通教育科目 ファウンデーション科目群 |

2単位 | ||

| 準1級 | 2単位 | ||||

| 2級 | 2単位 | ||||

| 準2級 | 2単位 | ||||

| 日本漢字能力検定 | 1級 | 共通教育科目 ファウンデーション科目群 |

2単位 | ||

| 準1級 | 2単位 | ||||

| 2級 | 2単位 | CBT受検により合格した場合も含む。 | |||

| ITパスポート試験 | 共通教育科目 ファウンデーション科目群 |

2単位 | |||

| Microsoft Office Specialist (※バージョン2019または365) |

Excel エキスパート |

共通教育科目 ファウンデーション科目群 |

2単位 | ||

| Excel 一般レベル |

2単位 | ||||

| Word エキスパート |

2単位 | ||||

| Word 一般レベル |

2単位 | ||||

| 日商簿記検定 | 1級 | 共通教育科目 リベラルアーツ・サイエンス科目群 |

2単位 | ||

| 2級 | 2単位 | CBT受検により合格した場合も含む。 | |||

| 3級 | 2単位 | ||||

| 統計検定 | 1級 | 共通教育科目 リベラルアーツ・サイエンス科目群 |

2単位 | ||

| 準1級 | 2単位 | ||||

| 2級 | 2単位 | ||||

| 3級 | 2単位 | ||||

| FP技能検定 | 2級 | 共通教育科目 リベラルアーツ・サイエンス科目群 |

2単位 |

大学コンソーシアム大阪単位互換協定により単位を修得した場合

単位互換とは、他大学の講義を履修することができ、さらに修得した科目が在籍大学の単位として認定されるという制度です。大学コンソーシアム大阪会員の大学が単位互換包括協定を結んで、多彩な科目の提携を行っています。

学修意欲・学習習慣を持ち合わせた学生が、多様な学問領域を学修できる選択肢を広げ、知識習得の中で他大学での交流を通じ幅広い視野を養うことを目的としています。

【特徴】

- •大学コンソーシアム大阪単位互換協定により単位を修得した場合に認められる単位(以下、大学コンソ単位と言う)は履修単位制限に含まれません。なお、各学期の履修の上限は、前述の放送大学の科目と合わせて年間2単位までとなります。

- •大学コンソ単位を修得した場合、共通教育科目の単位として認定され、在学中は最大4単位を上限に卒業要件単位として認められます。ただし各学期の単位認定の上限は、前述の放送大学の単位と合わせて年間2単位までとなります。

成績については、各学期の成績発表以降に CAMPUS SQUARE にて単位が認定されていることを確認してください。

【申込方法】

| 1 手続き詳細を確認する(OIDAIアプリのお知らせ) |

|---|

| 春学期:3月中旬 秋学期:8月上旬 |

| 2 コンソ科目の申請手続きをする |

|---|

| 春学期:3月中旬 秋学期:8月下旬 |

| 3 受講可否を各自で確認 |

|---|

| 4 授業を受ける |

|---|

放送大学・大学コンソーシアム大阪の履修上の注意点について

- •大学コンソーシアム大阪単位互換協定(以下大学コンソーシアム大阪)と放送大学の科目はあわせて各学期最大2単位まで履修登録ができます。

- •ただし、1年間で単位認定できるのは大学コンソーシアム大阪の科目と放送大学の科目の単位をあわせて最大2単位までです。

数理・データサイエンス・AI 教育プログラムについて

数理・データサイエンス・AI 教育プログラムについて

「数理・データサイエンス・AI」は、今後のデジタル社会の基礎知識(いわゆる「読み・書き・そろばん」的な素養)として捉えられ、全ての学生が身に付けておくべき素養である、と言われています。本プログラムは、内閣府・文部科学省・経済産業省の3府省が連携して設置した制度である「数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度(リテラシーレベル/応用基礎レベル)」の要綱に準拠しています。

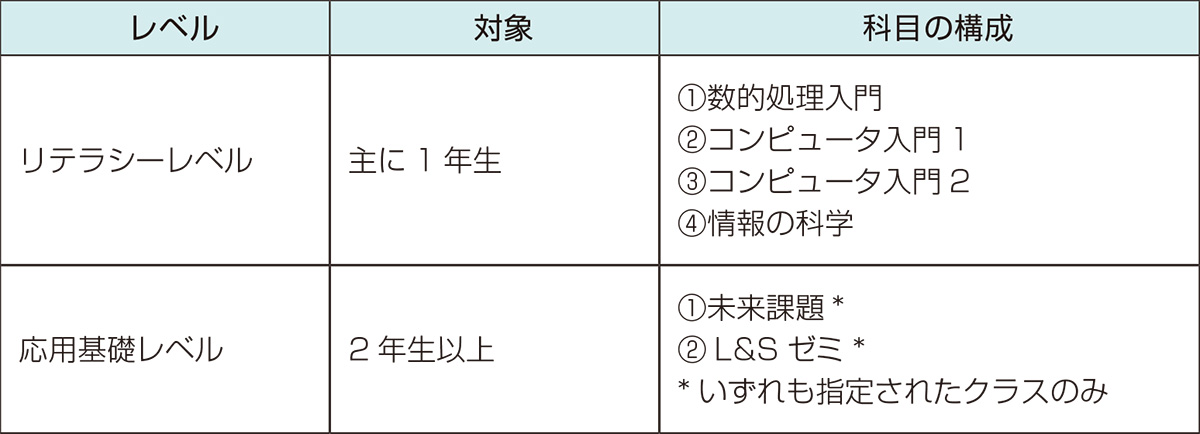

本学の「数理・データサイエンス・AI教育プログラム」は、全体として、下の2つのレベルで構成されています。2022年度より「リテラシーレベル」を開講しており、2023年度からは「応用基礎レベル」の運用をはじめています。

数理・データサイエンス・AI 教育プログラム[リテラシーレベル]について

[リテラシーレベル]プログラムの学修目標

リテラシーレベルのプログラムでは、今後のデジタル社会において、数理・データサイエンス・AI を日常の生活、仕事等の場で使いこなすことができる基礎的素養を主体的に身につけること、そして、学修した数理・データサイエンス・AI に関する知識・技能をもとに、これらを扱う際に人間中心の適切な判断ができ、かつ不安なく自らの意志でAI 等の恩恵を享受して、これらを説明・活用できるようになることを学修目標としています。

[リテラシーレベル]プログラムの概要

本プログラムは本学に在学する全学部生を対象として共通教育科目において開講される、数理・データサイエンス・AI の基礎を教育する4つの科目から構成され、プログラム修了者の内、希望者には「追手門学院大学 数理・データサイエンス・AI 教育プログラム(リテラシー)修了認定証」が発行されます。

[リテラシーレベル]プログラムの修了要件

リテラシーレベルプログラムを構成する4つのすべての科目について単位修得することが修了要件です。当該科目の単位修得完了をもってプログラムを修了します。

なお、プログラムへの参加に際し、申請の手続きは不要です。

[リテラシーレベル]プログラムの構成

- ●数的処理入門[統計及び数理基礎]

- ●コンピュータ入門1[データ・AI利活用における留意事項]

- ●コンピュータ入門2[データリテラシー]

- ●情報の科学[社会におけるデータ・AI利活用]

数理・データサイエンス・AI 教育プログラム[応用基礎レベル]について

[応用基礎レベル]の学修目標

応用基礎レベルのプログラムでは、数理・データサイエンス・AI教育(リテラシーレベル)の教育を補完的・発展的に学びながら、データから意味を抽出し現場にフィードバックする能力、AIを活用し課題解決につなげる基礎能力を修得すること、自らの専門分野に数理・データサイエンス・AIを応用するための大局的な視点を獲得することを学修目標としています。

[応用基礎レベル]プログラムの概要

応用基礎レベルプログラムは、共通教育科目において開講される、数理・データサイエンス・AIの応用基礎を教育する2つの科目で構成され、プログラム修了者の内、希望者には、「追手門学院大学 数理・データサイエンス・AI教育プログラム(応用基礎)修了認定証」が発行されます。

[応用基礎レベル]プログラムの修了要件

応用基礎レベルプログラムを構成する2つのすべての科目について単位修得することが修了要件です。当該科目の単位修得完了をもってプログラムを修了します。

なお、プログラムへの参加に際し、申請の手続きは不要です。

[応用基礎レベル]プログラムの構成

- ●未来課題(データサイエンス基礎&データエンジニアリング基礎)

- ●L&Sゼミ(AI基礎)