大学院進学のすゝめ

筆者は卒業後の進路として、就職ではなく大学院進学(京都大学大学院グローバル地域研究研究科:以下ASAFAS)を選んだ。本稿は大学生活を経て、大学院進学に至った経緯とその体験記である。

大学と比べると今一つ情報量の少ない大学院において、持っておくべき資質まだ持たなくていい資質、試験内容など誰もが不安な要素についても語る。後学の学生諸君らの一つ手引きとして参考にして頂ければ幸いである。

進学にまつわる体験談

私が大学院進学を決意したのは、大学3年の5月頃である。一年から私の担任であった小松先生が京大のオープンキャンパスに参加することを勧めてくださったことがきっかけとなった。私は大学入学時点から宗教、特にイスラーム世界のような異文化に興味があり、先生もそんな私についてよく理解されていた。大学では国際教養学部ということもあり、単に英語や語学だけでなく、各国の宗教や文化史など私が最も関心を持つ学問領域が用意されていた。

小松先生とは、2年生をのぞく三年間ゼミ生として授業を受けさせていただいた。先生はインドが専門だったので、イスラーム世界ともゆかりのある土地といえる。とはいえ実際の授業内容はサティや児童婚等々、ヒンドゥー世界の社会問題が中心的であった。私は常に自分の関心領域と授業をつなげる癖があるので、もちろんこういった内容も無視できない。なぜなら男尊女卑、児童婚といった人権問題はイスラーム国家がたびたび批判される理由だからである。フェミニズムは男性かつ安全な日本で悠々自適に育った身としては、知っていても深くは考えない領域である。ただでさえイスラーム世界というイレギュラーな分野を絶対視してきたために、授業を通して女性問題を軽視していたことに気づかされる機会は多かった。

また本学で唯一イスラーム世界の授業を担当されていた今松先生(なんとASAFASの教授である!)とは授業外でも個人的な見解でよく議論させていただいた。私自身一介のムスリムであり、日本人とムスリムとの共存ないし今後の展望は当事者として重要なトピックである。もちろん紛争やまない中東の情勢についてもよく持論を述べた。グローバルだなんだといっても多くの同級生、日本人には他人事で、なかなか伝わらない話なのだ。

とはいえこのような分野では、あまりにニッチなために志望する研究室を有していた大学院はいわゆる難関校ばかりである、京大のASAFASもその一つだった。そのため当時も(今も)知識量で圧倒的に自信がなく、本当に行くことができるのかとばかり考えていた。しかし実際にオープンキャンパスに行き、院生の発表や教授との対話を通して、その考えが変わった。というのも、これは大学という空間にも言えることであるが、大学院生だからといって格別な研究、知識量は求められていないので肩肘を張る必要はないのである。

就活との兼ね合い

1~2年生の頃は、就活も念頭にあったので就活のセミナーも受けていた。しかし3年生になり大学院進学を本格的に考え始めてから、就活はほとんどしなくなった。好きなことを突き詰めていける研究職に魅力を感じると同時に、だんだん「働くのは自分に向いていないな」という気持ちになっていたためである。それしか見えない、自分にはそれしかないと考えてしまうと落ちた時、失った時の精神的被害が大きく、また進路も劇的に狭くなってしまう。これは運命という勘違いであるが、それは就活にせよ進学にせよ、パートナー選びにさえ言えることだろう。私も実のところASAFAS以外の大学院を受検していない。他の研究室や試験内容も検討したうえでの結果でもあるが、たまたま受かったから良かったものの命知らず過ぎた。大学院志望にしても他大学との併願、また就活情報の確認もしておいたほうが良いと思われる。

研究テーマと試験対策

進学のために試験はもとより研究テーマや方向性についても考えねばならない。試験内容自体は専門科目プラス小論文、そして英語である。とりあえず専門科目に関して私は趣味の読書やニュース鑑賞、大学の授業を通して鍛えた。志望していた専門がASAFASの南アジア専攻であったため、小松先生のインドに関係する授業も大変参考になった。特に小論文は過去問を見る限りかなり自由気ままで、時には文学作品から、時には学術論文という具合でかなりバラつきがあった。それも文章について自由に論ぜよという淡泊な問題文である。大学の課題は批判的思考をベースにした小論文が多かったのでそこまで警戒する必要はなかったが、やはり常日頃からなんにでも関心をもって小論文と繋げられるようにしておくべきだろう。これは大学の課題でもいえることだ。

英語は洋書の翻訳を、本学部のインド人留学生であるガウタムと行うことでブラッシュアップしていった。つまるところ英文の翻訳であるから、好き勝手やったのだがこれは結果的に失敗だった。そもそも分野や英文のレベルが試験内容と比べかなりズレていたように思うのだがそれすら分かっていなかったのだ。結局ガウタムとも英文そっちのけで研究テーマや論文の方向性などを相談したり、試験前のメンタルケアという建前で雑談をしたりしていた。

そして一番の問題は何を研究したいか?するか?である。イスラーム世界という枠組みは決まっていたもののいかんせん何を研究したいかはずっと白紙のままだった。当初はスーフィズムというイスラーム神秘主義思想と呼ばれるジャンルに傾倒していたものの、あまりの難解さゆえ投げ出さざるを得ず、試験一か月前という超ギリギリにインドの宗教対立に関する研究テーマをひねり出した。内容としては「ヒンドゥー主義が台頭するインドにおいて、ムスリムは自死を選ぶか」である。これは当時の私が精神不調で希死念慮があったことと、私が授業でイスラームに関する発表を行った際によく質問される内容から着想を得たものである。研究に関してはその分野に関心をもち、常日頃から何に対しても「これは研究に援用できるか?」「宗教や社会問題との関連性はどうか?」と考えていると、意外とアイデアはよく出てくる。とはいえ中々自分とって分相応な、現実的テーマとなると限られてくるのが悲しいかな。

これからの展望

私が所属する国際教養学部において、大学院進学はかなりマイナーな選択肢といえる。理系であれば比較的進学者の割合が高く、私がインターネットで調べた際に出てきたのも、大体が理系の進学情報ばかりであった。追大にせよ他大学にせよ、大学はインテリゲンチャ養成所というより就職予備校と言われる時代である。残念ながら文系はその傾向が強く、大学院にはほとんど進学したがらない。しかしながら、もし大学で何かに興味をもつことができたなら、それが役に立つものであれ単に人生にイロドリを与えるだけのものであれ、ぜひ検討してほしい道だ。なぜなら大学院以上の最高学府はなく、ただ研究に邁進できる環境だからである。

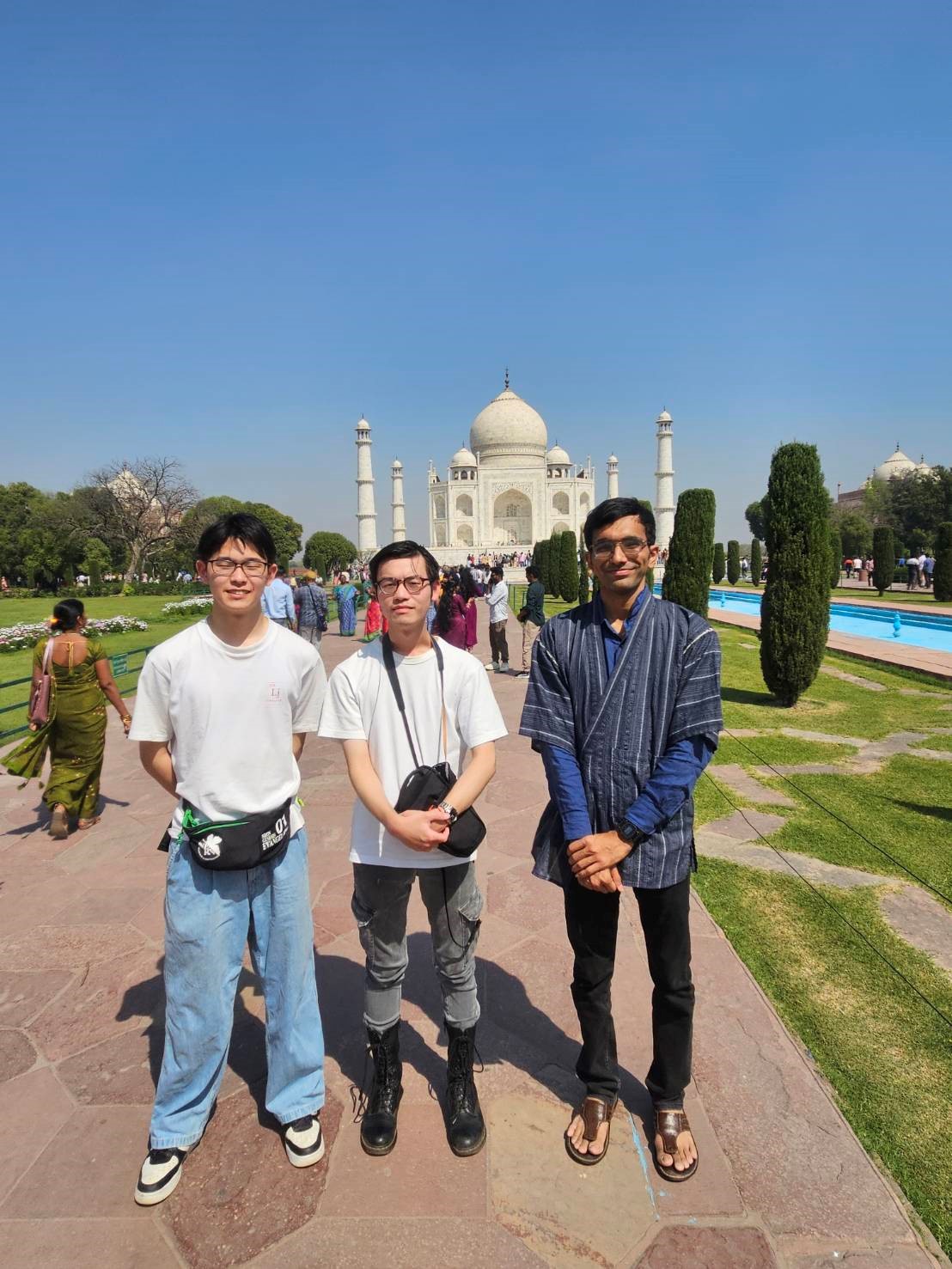

なお、これを書いている今はフィールドリサーチもかねて研究対象となるインドを旅行中である。慣れない旅路ながらインド出身であるガウタムのおかげもあり大変順調に過ごせてきた。現地の人との交流となるとやはり自らの語学力には目をそむけたくなる。ガウタムが通訳をしてくれるおかげでなんとか交流できているといって過言ではない。彼にはただただ感謝を述べるしかない。また私にインドという選択肢、世界を提示し大学院進学に関しても多大な助言を賜った小松先生にも、この場を借りて再三お礼申し上げる。

私は今後もできる限り研究を進めていき、研究者として大成していきたい所存である。海外を舞台に研究を進めていく手前、語学力の勉強が必須であるが、なかなかどうして最も苦手な分野である。はたまた途中で値を上げて修士のち就活か。ただただ目の前の課題を片付けて、あとは神に任せるしかない。結果は神のみぞ知っておられるのだ。