エッセイコンテストへの挑戦

はじめに

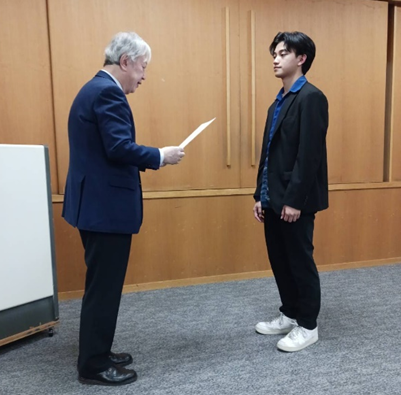

私はこの夏、京都国際文化協会(KICA)が主催する第47回エッセイコンテストに挑戦しました。エッセイのテーマは「私の国の文化」、全国の留学生から53本の応募があったそうです。その中で私は上位5名に選ばれ、審査員を前にプレゼンテーションを行った結果、優秀賞を得ることができました。以下、私の挑戦について記します。

エッセイ作成について

テーマが「私の国の文化」と知ったとき、インドネシアの多様な文化が浮かびました。各地域の文化や宗教と結びついた文化などさまざまですが、その中で「協力」というテーマが特に心に残りました。インドネシアでは「協力」や「助け合い」が「ゴトンロヨン」という言葉で表現され、日常生活の中で根付いています。エッセイでは、ゴトンロヨンの歴史、日常生活や個々の人々における応用について書きました。また、この「助け合い」という概念を日本の文化と比較し、どのように私自身の人生や考え方に影響を与えたのかも述べました。

初めてのコンテスト参加

初めて参加したコンテストだったので、私が上位5人に選ばれたと知ったときは驚きました。作成したエッセイを基に 15 分のプレゼンテーションを準備する必要があり、約 2 週間をかけて発表のコンセプトを練りました。より効果的に聴衆に伝えられるよう、大学の指導教員である(小松先生)にもアドバイスを求め、多くの助言をいただきました。

当日、私は4人の他の参加者と並んで座りました。司会者から私たち一人ひとりが紹介されましたが、私以外は修士課程や博士課程の大学院生で、東北大学、名古屋大学、北海道大学など全国の有名な大学からの参加者でした。彼らの発表は非常に完成度が高く、その場でのパフォーマンスも優れていました。それでも私は自分自身が追手門学院大学国際学部の 2年生であることを誇りに思い、ベストを尽くして挑みました。

最終的に、5 人の中から名古屋大学からの参加者が最優秀賞を受賞しました。結果には驚きませんでしたが、その後司会者が「今日の 5 人は、全国から寄せられた 53 本のエッセイの中から選ばれた 5 人の優秀者です」と発表したとき、とても誇らしく、感謝の気持ちでいっぱいになりました。この経験を通じて、多くのことを学び、さらに挑戦を続けたいと思いました。

以下、私が作成したエッセイです。

************************

私の母国インドネシアは、「統一の中の多様性」という国家モットーに象徴されており、これがインドネシア人の共同体意識を育んできました。その中で長い歴史を持つ「ゴトン・ロヨン」という独特な文化が根付いています。ゴトン・ロヨンとは、インドネシア語で「共に働く」や「互いに助け合う」という意味であり、社会のあらゆる場面で大切にされています。これは単なる協力作業以上のものであり、コミュニティ全体での連帯感や絆を深めるための重要な価値観です。

ゴトン・ロヨンの起源は古代ジャワ時代に遡ります。当時のインドネシアは農業社会であり、農作業のほとんどが共同作業によって行われていました。例えば、田植えや収穫、さらには家の建設など大規模な作業が必要な際、村人たちは力を合わせて互いに助け合い、協力して作業を進めてきました。こうした文化は、個人の利益よりも集団の幸福を優先する考え方に基づいており、現在のインドネシア社会においてもその精神が引き続かれています。

特に、インドネシアの独立運動においてもゴトン・ロヨンは大きな役割を果たしました。独立を目指す人々は、共通の目標のもとで協力し合い、互いに支え合って根民地支配に立ち向かいました。つまり、ゴトン・ロヨンは単なる日常生活における行動以上に、インドネシアの歴史的背景において重要な意味を持つ社会的価値観でもあるのです。

現代においても、ゴトン・ロヨンの精神はインドネシア社会のあらゆる場面で見られます。例えば、災害が発生した際、人々はすぐに集まり、被災地の復興に向けて自発的に協力します。これは個人の利益を超えて、コミュニティ全体の幸福を重視するインドネシアの文化の表れです。また、村や都市の清掃活動、地域の祭りや学校行事などでも、住民が集まり、互いに助け合いながら活動を進めることが当たり前となっています。ゴトン・ロヨンは、労働の分担ではなく、共通の目標に向けて一致団結することで、地域社会の一体感を高める重要な手段です。

ゴトン・ロヨンの概念は、労働やコミュニティ活動だけでなく、教育や職場でも応用されています。教育の場では、学生たちはプロジェクトやグループ活動を通じて協力し合い、助け合うことの重要性を学びます。このように、ゴトン・ロヨンは若い世代にも伝えられ、社会における協力の精神を次世代へと継承しています。また、職場でも、チームワークや互いのサポートが重要視されており、個々の能力を最大限に発揮するために、ゴトン・ロヨンの精神が活用されています。困難なプロジェクトやタスクを達成する際、同僚同士が協力しあうことで、個人だけでは成し遂げられない成果を上げることができるのです。

一方で、日本文化と比較すると、ゴトン・ロヨンの概念は少し異なっていることに気づかされます。日本では「効率」や「個人の責任」が重視され、仕事や活動の場では個々が自分の役割を果たすことが期待されています。例えば、日本の職場では、各社員が自分のタスクに責任を持ち、個別に作業を進める傾向が強いです。もちろん、日本にも「相互扶助」の文化や協力静背品は存在しますが、それはインドネシアのゴトン・ロヨンのように日常生活や社会全体に深く根づいているわけではなく、特定の場面に限られることが多いように感じられます。また、日本の学校でもグループ活動やクラブ活動を通じて協力が求められますが、インドネシアのように家庭や地域社会全体で協力する文化、それほど強く見られません。日本では、個々の責任感や効率化的な作業が重要視される傾向があり、インドネシアの集団主義的な価値観とは対照的です。

私自身もインドネシアで育ちながら、ゴトン・ロヨンの文化に深く触れてきました。子供の頃、特に印象深いのは、私の家が建てられた時のことです。近所中の人々が集まり、家の壁を塗ったり、屋根を作ったりと、みんなが労力を提供し合って家を完成させました。このような経験は、私にとってゴトン・ロヨンの大切さを実感するきっかけとなりました。一方で、日本での生活を通じて、より個人主義的な文化にも触れました。日本では、個々の努力や成果が強く評価される場面が多く、自分自身の責任を果たすことが求められます。これは私にとって新鮮な経験であり、自己の成長を促す要素でもありました。しかしながら、インドネシアのゴトン・ロヨンの精神も私のアイデンティティの一部であり、日本での生活においてもその精神を生かしつつ、周囲と協力する姿勢を忘れないようにしています。

ゴトン・ロヨンの精神は、個人の力だけでは解決できない課題に立ち向かうための強力な武器です。現代社会がいかに発展しても、助け合いの精神は常に必要とされるものです。インドネシアだけでなく、どの国でも協力し合う姿勢は社会をより良くする鍵となるでしょう。それぞれの文化には異なる価値観が存在しますが、相互理解と尊重を持って他者と共に歩むことは、豊かな社会を築くために不可欠です。皆さんにも、自身の文化や地域社会での助け合いの精神を見直し、それを次世代に伝えることで、共により良い未来を創造していけたらと思います。