9割の小さな苦労と1割の大きな喜び

はじめに

私は5月26日から6月13日までの3週間、母校である大阪府立東住吉総合高等学校で教育実習をさせていただきました。1年生の英語の授業を計10回と2年生のHR授業も担当しました。英語が苦手意識のある生徒も多い中で、「楽しい授業」や「積極的に取り組める活動」を取り入れることが難しかったです。本稿では、教育実習を通しての学びや課題、出来事を記していきたいと思います。

実習中のスケジュール

1日の実習時間は8時30分から17時でしたが、実際は7時50分ごろに出勤し、19時前後に退勤をしていました。授業外の時間でも指導案や資料準備が多く、合間に授業見学に行き、展開を自身の授業にも取り入れることはできないかと日々、模索しました。また、部活動や学校の雰囲気を掴むために巡回していたので、持ち帰って作業をすることが多かったです。

1週目は、ほとんどが授業見学であり、金曜日から授業を始めました。まず、授業を実践する前に、指導案の展開を考えることに苦労しました。大学での授業では15分程度の模擬授業を数回重ねて行ったので、50分の授業展開のテンポやリズムがわかりませんでした。そのため、指導教諭からのアドバイスを受けることで、改善していきました。初回の授業では、生徒からの反応もよく、指導案通りに授業を展開することができました。

2週目は放課後の授業練習や実際の授業を重ねる日々が続きました。状況や環境によって生徒の授業を受ける姿勢が異なります。そのため、常に良い状態で始めることは少なく、また、週末には体育祭もあり、45分授業や短縮授業もあり、授業展開が急遽変更になることもありました。その際は、事前に対策をするか即興で考えることしかできません。この経験は実際に体験して培うものだと感じることができました。

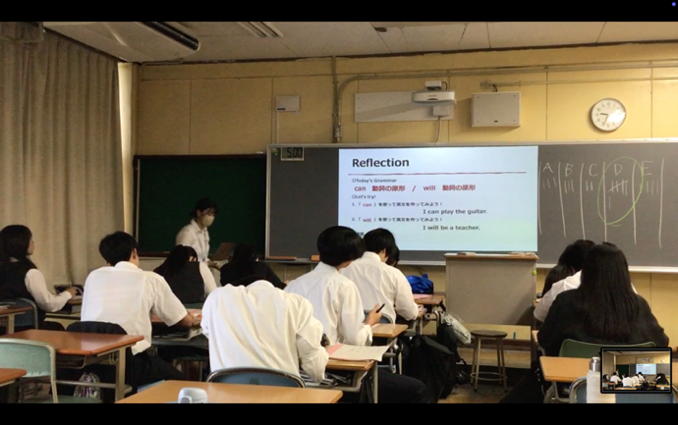

3週目の最後の週では、研究授業を行いました。1時間目ということもあり、生徒たちの調子もよくなく緊張もあって、授業を予定通り進めることができるかとても不安でした。また、いつも授業の流れを作ってくれている生徒もいませんでした。しかし、生徒たちは想像していたよりも温かく、私をサポートするように参加してくれ、とても嬉しかったです。実習最終日には、ALTの先生とのTeam Teaching があり、初めて英語の指導案も書きました。

体育祭・部活動指導

高校時代に、私は軽音楽部に所属していました。そのため、担任の先生が顧問をしている、軽音楽部に部活動指導を受け持つことになりました。実習前から定期的な行事を見に行ったりしていたので、私を認知している生徒も多かったです。授業作成の時間の合間に部活動指導に行くことは、とても難しいことだと実感しました。もっと見てあげたいと思います。 また、体育祭では、教員の裏のお仕事を見学体験することができました。学年の大縄練習はLHRを活用して練習していました。放課後には、クラス旗の作成も手伝い、その中でのコミュニケーションも大切にしていました。イベントは生徒との仲を深めるチャンスなので、学年問わずに話しかけていくことが重要でした。行事は、先生方の支えで成り立つものであると学ぶことができました。

おわりに

私はこの3週間で教師という仕事のやりがいを実感することができました。指導案や授業作成はとても難しいことでした。「しんどい9割、楽しい1割」その1割の生徒の笑顔や楽しさを成し遂げるために、教師という仕事はあると思いました。実習を体験して、教師になりたいとさらに思うことができ、一生の思い出になりました。