研究支援

学内研究資金

学内のみ申請書のフォーマットはこちら(教職員のみ参照可)

インセンティブ制度(科研準備金)

共同研究プロジェクト奨励費制度

関連マニュアル

学内研究費などの執行に関するマニュアルを以下に掲載します。必要に応じて、該当マニュアルをご参照下さい。

刊行助成・学会活動・研修

教育・研究成果の出版

学内のみ申請書のフォーマットはこちら(教職員のみ参照可)

教育・研究の成果を学術書として出版したい場合には、2つの刊行支援制度があります。「研究成果刊行助成」は、先生方が出版社を選び、企画、制作、印刷までを出版社と連携しながら進めていきます。「追手門学院大学出版会」は、出版会事務局が企画、制作、印刷を支援しながら、出版会から発刊します。

研修の支援

学内のみ申請書のフォーマットはこちら(教職員のみ参照可)

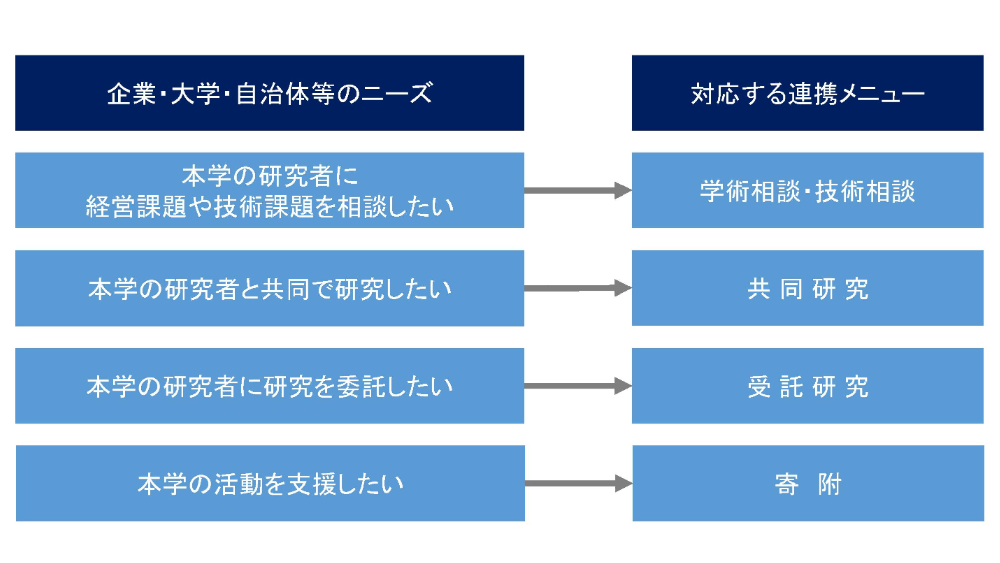

学術・技術相談制度

共同研究・受託研究

共同・受託研究、学術・技術相談制度の比較はこちら

手続きの流れとスケジュール

-

相談窓口

研究企画課/研究費チームにご相談ください。

-

ヒアリング

共同研究・受託研究を実施する際の必要事項をお聞きします。

-

学外機関との調整

ヒアリング内容をもとに、 契約内容・条件などの調整や交渉を行います。

※本学の研究施設・設備費用のご負担として、学外機関に間接費10%のご負担をお願いいたします。 -

学内の受け入れ

手続き① 申請書に必要事項を記入してください。

※本ページの下に掲載している様式をダウンロードし、記入例を参考にご記入ください。② 申請書をコラボフローにて提出してください。

◆この手続きは、所属長の承認を得る + 研究企画課にて申請書を受領するものです。コラボフローでの申請方法

- コラボフロー

- 理事長・学長室

- 研究制度申請届 ・変更届

制度名その他 (所属長) を選択添付ファイルに申請書を添付して申請

-

契約書案の作成

学外機関の担当者と契約書案を作成します。

内容により1ヶ月程度を要します※適宜内容について研究代表者・共同研究者に説明・情報共有します -

産学官連携推進

本部審議最終段階の契約書案と4で提出いただいた申請書を、

産学官連携推進本部会議に提出して受け入れを審議します。

1週間程度 -

稟議

産学官連携推進本部の承認後、 契約書の最終版を稟議起案します。

1週間~10日程度同じタイミングで学外機関の承認・決裁も行われます。

※連携先機関により決裁スケジュールは異なります。 -

調印

双方で契約締結が承認されたら、調印手続きを行います。

双方の調印完了まで2週間程度 -

入金手続き・連絡

研究費の請求 入金手続き

機関にもよりますが1ヶ月程度を要します※入金が完了するまで原則として研究費は使用できません。

研究費チームより、締結された契約書 (PDF)・研究費コードを研究代表者にご連絡します。 -

報告書※産学官連携推進本部への提出

研究期間が終了したら、報告書(書式自由) をご提出ください。

※研究企画課より産学官連携推進本部と学長に提出 (本学規定による)コラボフローでの申請方法

- コラボフロー

- 理事長・学長室

- 研究制度申請届 ・変更届

制度名その他 (所属長) を選択添付ファイルに申請書を添付して申請

備考に「共同研究報告書」もしくは「受託研究報告書」と記載

共同研究・受託研究の相談は sangakukan@otemon.ac.jp にメールでお願いします。

企業から共同研究・受託研究を申し込まれた場合は、以下の申し込み書類をダウンロードをして、ご記入下さい。記入後は、コラボフローにて申請下さい。

知的財産

知的財産とは「価値のある情報」のことです。新たに生み出された技術やアイデア、ユニークなデザイン、蓄積された技術上の情報やノウハウは、それ自体で価値のある情報です。ロゴマークや商品の名前なども、長年の使用によって信用やブランドイメージといった価値を生み出します。追手門学院大学では、発明を生み出した人の財産権を尊重し、特許の出願の支援、特許に対する報奨制度を整備しています。

発明時の手続きと流れ

発明が生まれた場合は、発明届を下記からダウンロードし、sangakukan@otemon.ac.jpに提出して下さい。

発明の創出から、特許出願までは上記のような流れになります。

参考となるリンク先

特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)は、特許・実用新案・意匠・商標の公報等を無料で検索・照会できるデータベースです。日本のみならず欧米等も含む世界の特許・実用新案、意匠、商標、審決に関する公報情報、手続や審査経過等の法的状態(リーガルステイタス)に関する情報等が収録されています。

日本弁理士会が、まとめた知的財産に関する説明です。特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、育成者権、回路配置利用権などについて、簡潔に説明されています。

日本弁理士会が、まとめた特許権に関する説明です。特許権の取得方法に関して、手続きと流れについて説明されています。

公正な研究活動・研究倫理

公正な研究活動の推進に関する取り組み

追手門学院大学では文部科学省による「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)(令和3年2月1日改正)」および「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン(平成26年8月26日)」に基づいて公的な競争的研究資金等を含む研究に関する体制を整備し、研究活動の公正な遂行のために、また研究資金の公正な管理・運営のために、さまざまな取組を行っています。

相談・通報窓口

公的研究費等の使用ルールに関する相談窓口

「追手門学院大学競争的研究費等管理・監査規程」に基づき、公的研究費等の使用ルール、事務処理手続全般に関する相談に対応する窓口を設置しています。

【財務課】公的研究費等の使用ルールに関する窓口

TEL:072-665-9192 E-mail:finance@otemon.ac.jp

【研究企画課】公的研究費等の使用に関する事務処理手続全般の相談窓口

TEL:072-665-9214 E-mail:shienka@otemon.ac.jp

不正行為に関する相談・通報窓口

「追手門学院大学における研究活動上の不正行為の防止及び対応に関する規程」に基づき、研究活動上の不正行為について通報を受け付ける窓口を設置しています。

通報の際は、所定のフォーマットをご使用ください。

(学内)

学校法人追手門学院 内部監査室

TEL:072-665-9156

E-mail : gyoumukansa@otemon.ac.jp

フォーマット:研究不正相談シート【学内窓口用】

|

住所 〒567-0013 大阪府茨木市太田東芝町1-1 受付時間 / 9:30~17:00 (ただし、土・日・祝日・学院指定の休日は除く) |

|

(告発者の保護) 「追手門学院大学における研究活動上の不正行為の防止及び対応に関する規程第12条(告発者の保護)」に基づき、告発者は保護されます。 |

お取引先のみなさまへ

追手門学院大学では、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン (実施基準)」(平成19年2月15日文部科学大臣決定、令和3年2月1日改正)を踏まえ、一定基準に該当するお取引先のみなさまから、下記1.~4.にかかる誓約書の提出をお願いしておりますので、ご理解、ご協力くださいますようお願いいたします。

また、誓約書提出とならないお取引先のみなさまにおかれましても、下記1.~4.の記載事項についてご対応くださいますようお願いいたします。 なお、お取引先において研究費不正への関与が認められた場合は、「学校法人追手門学院物件調達規程第8条(取引の停止)」に基づいて、当該取引先へ取引停止等の処置をとることがあります。 誓約書(指定様式)(PDF)

1.取引にあたっては、本学が定める規程等に従い、不正行為に関与いたしません。

2.本学の構成員から不正な行為の依頼等があった場合には通報いたします。

3.内部監査を始めとする調査等において、取引帳簿の閲覧・提出等の要請に協力いたします。

4.不正への関与が認められた場合は、取引停止を含むいかなる処分も潔く受け、 あらゆる法的な責任を負担いたします。

研究倫理

追手門学院大学では、研究が社会の信頼を得つつ適正に推進されるよう、本学所属の研究者が研究を遂行する上で遵守すべき規準として「追手門学院大学研究倫理規程」を定めるとともに、「追手門学院大学研究倫理委員会」を設置し、学内で行われる研究活動の倫理審査を行っています。

安全保障輸出管理

追手門学院大学では、学術研究倫理に関する研究倫理規程を制定し、研究活動に係わる倫理意識の向上に取り組んでいます。さらに、毎年文部科学省が制定した「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」に基づく研究倫理教育を実施しています。

教職員が安心して国際的な教育・研究や産学連携を行うための注意点について理解を深めていただき、海外との教育研究を行う前に必要となる、事前の確認申請などの手続きについて解説しています。

参考となるリンク先

経済産業省が提供している安全保障貿易管理のホームページです。各種の制度の概要や法人等における自主管理の取組等について解説されています。

1989年4月に設立されたわが国で唯一の 輸出管理問題 に関する民間の非営利総合推進機関のホームページです。安全保障輸出管理に関する情報(CISTEC総合データベース)を提供したり、法人等の安全保障輸出管理の支援を行っています。