活動内容

研究活動

社会とともに〜身近に、多様に、双方向に。

- 身近なテーマで世代や専門の垣根を越えて対話し学ぶ「参加型研究会」の開催

- 企業、研究所、大学・学生、NPO、アーティスト等「多分野との共同研究」

- 大人と若者が学び教え合う「新しい学び合い」の仕組みの試行

その他の地域連携プログラム

地元茨木市をはじめとして、全国各地の地域団体や自治体へ、学生チームが出向き、フィールドワークやヒアリング調査を元に提案を行っています。地域の活性化や課題解決と学生の学びにつながるプログラムです。

▼大阪市北コミュニティプロジェクト(2019)

▼豊後大野プロジェクト(2018)

▼茨木シニアカレッジとの共同研究(2016)

●小豆島プロジェクト(2016~)

学生チームが主体となり、小豆島・茨木市・大学の交流や活性化をテーマに活動しています(茨木市と小豆島町は姉妹都市)。Iターン・Uターン者への島民インタビュー(2016)から始まり、つながりのできた島のビール醸造所・まめまめびーるの協力を得て、小豆島と茨木のコラボビール「しそとことん」(副原料に茨木市見山の赤しそを使用)を2020年に開発・発売しました。ビールの醸造も継続しつつ、島とのつながりを作るプログラムを学生目線で企画し取り組んでいます。

「学生が作成したプロジェクト報告書」

2024年度

2023年度

2022年度

●シェアラボ(2014~)

「シェア(分かち合う)」「ラボ(研究)」は、共通テーマを軸に社会と人のこれからを考える研究会シリーズで、6年間で計20回開催。学院内外からのゲスト対談+みんなで議論するワークショップを基本プログラムとし、ドリンク片手に気軽な雰囲気で実施しました。

4〜6年目は「私の仕事」を基本テーマとして、学生が普段なかなか接することが少ない様々な職業に携わる方をお招きしてお話を伺いました。

世代や専門の垣根を越えて、みんなで学び・考え・分かち合うことで、新しい発見と気づきを得てもらうことを目的として、学生、教職員、一般の方など、幅広い層の方にご参加いただきました。

20回目で一区切りとし、現在は授業とのコラボ企画(共催)という形で、本学の学生・教職員を対象に不定期に実施しています。

25 2024.10.29.火 若者の政治参加編 足立あゆみ氏(一般社団法人NO YOUTH NO JAPAN 共同代表)

24 2024.10.25.金 モバイル建築家編 服部立氏(モビリティアーキテクト)

23 2023.6.20.火 女子サッカー芸人編 全米優勝ひでか氏(吉本興業所属)

22 2022.6.28.火 若手起業家編 大平友明氏(株式会社OTONA)

21 2019.12.17.火 ターン起業家編 中田雅也氏(まめまめびーる代表)

20 2019.7.4.木 NPO編 飛田敦子氏(認定NPO法人CS神戸事務局長)

19 2018.12.6.木 金融業編 藤原明氏(りそな総合研究所)

18 2018.11.15.木 フリーランス編 甲斐祐子氏(司会者・朗読家)

17 2018.7.2.月 社会的企業家編 岡本工介氏(タウンスペースWAKWAK)

16 2017.12.5.火 ゲストハウス編 朴徹雄氏(ゲストハウス萬家)

15 2017.10.19.木 革職人編 田村光啓氏(田村製作所)

14 2017.7.20.木 ⼯場⻑編 武藤北斗氏(パプアニューギニア海産)

13 2017.6.1.木 中小企業編 新居未希氏(ミシマ社)

12 2016.12.8.木 あなたの中の光と闇 荒井崇史氏(追手門学院大学)

11 2016.10.13.木 仕事って、何だ? ⻘⽊真兵⽒(人文系私設図書館ルチャ・リブロ)

10 2016.7.7.木 海外、行っとく? 湯川カナ氏(「生きる知恵と力を高める」リベルタ学舎)

9 2016.5.23.月 山伏、来る! 星野文紘氏(山伏・大聖坊十三代目)

8 2015.11.26.木 きもちをととのえる 金政祐司氏(追手門学院大学)

7 2015.10.22.木 くらしをととのえる モモの家クリエイティブのみなさん+今堀洋子氏

6 2015.9.17.木 からだをととのえる 平尾剛氏(神⼾親和⼥⼦⼤学・元ラグビー日本代表)

5 2015.6.18.木 つたえる 市村元氏(「地方の時代」映像祭プロデューサー)

4 2015.2.25.水 すまう 谷直樹氏(大阪くらしの今昔館)加茂みどり氏(大阪ガス)

3 2014.12.4.木 あきなう 奥村聡氏(事業承継コンサルタント)

2 2014.10.9.木 まなぶ 柵富雄氏(富山インターネット市⺠塾)今堀洋子氏(追手門学院大学)

1 2014.7.3.木 うごく 土井勉氏(京都大学)安村克己氏(追手門学院大学)

●ロジコミ・メソッド(2017~)

アクティブ・ラーニングが目指す「主体的で、対話的な、深い学び」を実現するためには、①論理的(ロジカル)に考え、

②分かりやすく伝えるコミュニケーション力、が必要だと考え、研究と手法開発を進めてきました。

手法は「ロジコミ・メソッド(Logical Communication Method)」と名付けてハンドブックにまとめました。授業等で実験的に活用し、検証を行なっています。

「職場で使えるロジコミ・メソッド」(2021-2022)

4人の学生研究員が、書籍『一人で思う、二人で語る、みんなで考える』の内容をベースに、“会議で発言できない若手従業員”のための論理的思考法(logical thinking method)をコンパクトにまとめた小冊子を作成しました。企業の方はもちろん,授業等にも活用できます。

研究所(学生)と企業との連携プロジェクトで、制作にあたってはModis株式会社の協力を得ています。

紹介資料(PDFダウンロード) (582KB; PDFファイル)

印刷用ダウンロードはこちらから (2285KB; PDFファイル)

※使い方:PDFを両面印刷し,初めのページから順に重ねます。

二つ折りしてホッチキス止めしていただくと、冊子の形になります。

WEB閲覧・単ページ印刷はこちらから (4343KB; PDFファイル)

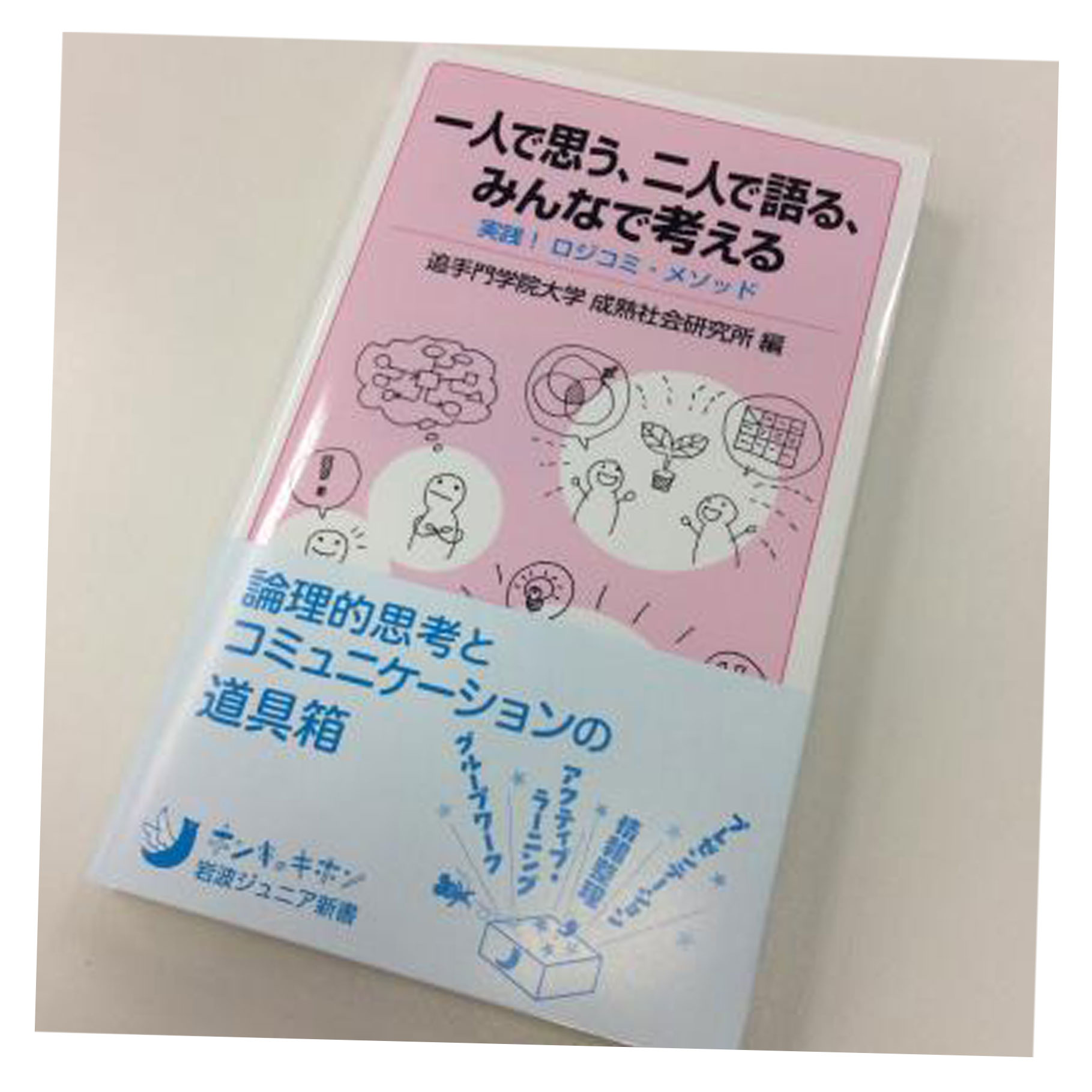

岩波ジュニア新書『一人で思う、二人で語る、みんなで考える』出版(2020)

ロジコミ・メソッドのツールや手法を紹介する書籍を出版しました。

単なるマニュアル本、ハウツー本ではなく、なぜ必要かという理由も記載し、ストーリー仕立ての使い方紹介、グループでの学びの事例紹介など、いろいろな形で、研究所メンバーが実体験から学んだコツや知識を盛り込みました。読みやすいよう、イラストや図表も多用しています。

対象は中高生・大学生から社会人まで。幅広く、様々な場面で活用いただきたい一冊です。

書籍案内資料(PDFダウンロード) (467KB; PDFファイル)

●サバイバルカレッジ「知恵の環」(2015~2018)

私たちは便利で快適な暮らしを手に入れ、色々なものがサービス化された一方で、世代間交流や暮らしの知恵、助け合いなど、失ったものもたくさんあります。

今生き残るために必要なものは何か?サバイバルカレッジ「知恵の環」は若者の、若者による、若者が生き残るための学校、というコンセプトで企画したプロジェクトです。

企業等と連携した講座を学生自身が企画運営することで、現代の知恵をつなぎ、若者自身が自分たちに必要なものを自分たちの手で創っていくことを目指しました。

(2015-2016年度はトライアル講座を開催、2017-2018年度はプロジェクト科目として授業を行いました。授業での経験と気づきが後のロジコミ・メソッドの開発のきっかけになっています)

●「信頼の現場」研究プロジェクト(2015~2016)

従来型の地縁や血縁のような人と人とを結びつける関係が溶解しつつある現代社会において、「信頼」による結びつきには新しいことやモノを生みだし、社会を変えていく力になる可能性があります。成熟社会研究所では、教育、地域、企業などの現場に視点を置き、これからの社会と市民のための新しいシステムを、「信頼」をキーワードに解き明かす研究会を開催しました。

テーマ「大学の教育における信頼」では、社会人になる大学生が今の時代に求められている能力を身につけ“信頼される”社会人となるためのキャリア教育について、多様な切り口から探り、実践モデルを模索しました。この取り組みは後のロジコミ・メソッドにも反映されています。

研究の切り口

若者には若者の成熟がある!

- 大人になるための教養と知恵

- 聴く力、伝える力

- 自立のためのしくみ

- 若者を育む地域

- 若者とともに育つ大人の存在

- 経済活動の新しい枠組み

◎実践と体験の場を提供する。

現場での失敗や苦労を経験することで、人は一回り大きく成長します。

◎じっくりしっかり育てる。

折れない軸と豊かな個性は、日々の積み重ねの中で育まれます。